ストップロスとは

FX関連のニュースで為替の動きを解説していると、大きく下落した時に「ストップロスを巻き込んで」というような表現がよくされます。

ストップロスというのは、ロス(損失)をストップ(止める)という事です。

これ以上損しないように決算するという事です。

例を挙げてみます。

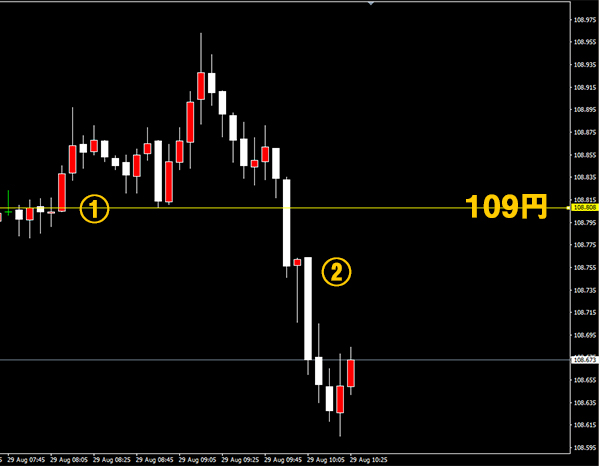

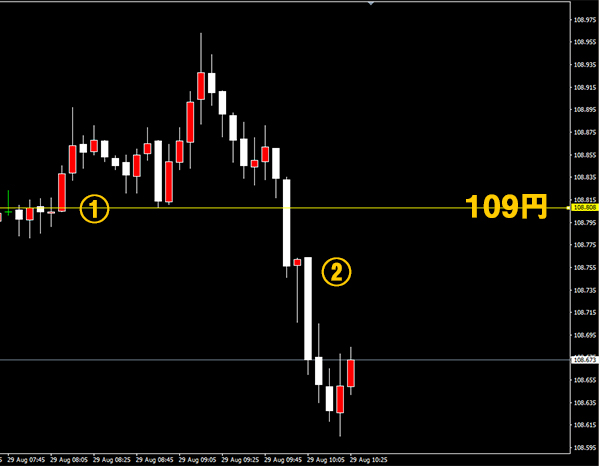

貴方が①の所で「上がる」と予測して1ドル109円の時にドル円ロング(上がる)ポジションを買ったとします。

最初は順調に上昇していたので利益が出始めました。 テッペンの所で「もっと上がるから待とう」と利益確定をせずに待っていたとします。

だんだん下がってきました・・109円を下回るとマイナスになってしまいます。

109円を下回った辺りで、貴方は迷います。

もう少し待って回復を祈るか?

それともこれ以上マイナスにしたくないと決断して決算するのか?

後者の決算を、ストップロス(注文)といいます。

ちなみに「損切り」ともいいます。

ストップロスを巻き込むとは

では、ストップロスを巻き込むとはどういった事でしょうか?

FX等の為替取引では、パソコンの前に張り付いていなくても、予め注文を予約しておく事(ストップロスオーダー)が出来ます。

先ほどの例で、109円でロングポジション(上がると予想)を持っていた時に、「ここまで下がったら売る」「ここまで上がったら売る」等です。

ではもう一度考えてみましょう。貴方が1で「もっと上がる」という注文をしていたら、どこで「自動売り」を設定するでしょうか?

一般的には、

109円を下回ったら自動で売るようにしておこう

と思う人が多いです。

多くの人が同じチャートを見て売買の予約をしているので、109円前後にはオーダーが溜まっています。

特に、109円を少し下回った時にみんなが一斉に損切りで売りオーダー、つまりストップロスオーダーを注文する為、一気に売られるという現象が起こります。

この波に巻き込まれるという表現から、ストップロスを巻き込んでの下落といった表現が生まれました。

それが②のような状況です。

もちろん、上昇する場合でも同じ事ですが、ドル円の場合は基本的にアベノミクス以降、金利差の関係で上昇がベースになっているので下がった時の方がよく耳にします。

ロスカットとの違い

ロスカットも同じ意味ですよ。 ロス(損失)をカット(切る)するわけで、正に「損切り」です。

どちらでも意味は通じますが、ニュアンス的な違いとして、

- ストップロスは予約(ストップロスのオーダー)という意味合いで使う事が多く、ロスカットは損切りという意味合いが強い

- 「損切り」という表現をする事の方が多くあまりロスカットという言葉を使わない

- ロスカットという言葉を使うと通だ

といった所でしょうか。

FX業者がお客さんに対してこれ以上損失を増やさないために「強制的に」終了させる時には「ロスカット」という言葉が使われています。 これを強制ロスカットといいます。